|

DIE WEIHNACHTSGESCHICHTE

VON

MAX DRISCHNER

2018 hat unser Chor erstmals die Komposition Die Weihnachtsgeschichte des Schlesiers Max Drischner (1891 - 1971 - Kantor und Organist an St. Nikolai in Brieg/Schlesien) aufgeführt. 2023 wiederholte der Chor Die Weihnachtsgeschichte. Auch in diesem Jahr steht Max Drischners Die Weihnachtsgeschichte im Gottesdienst am 19. Dezember um 10.30 Uhr in Stieldorf wieder auf dem Programm des Chores.

Zu seiner Komposition bemerkte Machx Drischner 1950 u. a. Folgendes:

Als mir zur Gewißheit geworden war, daß der Krieg unsere Heimat überfluten würde, schrieb ich für meinen Chor und für meine Brieger Gemeinde am ersten Adventssonntag 1944 die Weihnachtsgeschichte. Mit drei Aufführungen - eine fand in der Christnachtfeier statt - nahmen wir bewußt Abschied von Kirche und Gemeinde. Etwa 6000 Menschen hörten die Komposition. Bald darauf sank der gewaltige Dom von St. Nikolai und unsere ganze Brieger Welt in Trümmer, eine Welt, an die alle, die daran teilhatten, mit Freude und Dankbarkeit zurückdenken. In der Nacht vom 4. zum 5. Februar 1945 ging die Nikolaikirche in Flammen auf. "Lichterloh brannten das ganze Dach und die Türme, die ganze Stadt war dadurch hell erleuchtet", ist in einem B ganze Dach und die Türme, die ganze Stadt war dadurch hell erleuchtet", ist in einem B ericht über die Beschießung der Stadt zu lesen. ericht über die Beschießung der Stadt zu lesen.

Als in Brieg das Chaos hereinbrach, suchte ich in meinem Heimatdorf Prieborn Anschluß an meine Angehörigen. Wenige Tage darauf schlossen wir uns einem Treck an, der aus unserem Dorf sich ins Glatzer Bergland in Bewegung setzte. Eine Woche lang waren wir in Schnee und Eis unterwegs. Auf diesem Treck sangen wir in Nieder-Schwedeldorf am Abend des 2. Februar die Weihnachtsgeschichte. Zu später Stunde schloß uns der alte katholische Pfarrer für diesen Zweck seine Kirche auf. Irgendwo vernahmen wir unterwegs, daß die Brieger Nikolaikirche brenne. Als wir in Nesselgrund bei Altheide untergekommen waren, entstand dort in den ersten Nächten als Fortsetzung der Weihnachtsgeschichte die Ostergeschichte. Sie beginnt mit dem Karfreitagsgeschehen und schließt mit Christi Himmelfahrt

(zitiert nach Edition Schultheiss CLS 164)

|

|

Am 21. Dezember 2025 um

17.00 Uhr findet in der Uthweiler St. Michaelskapelle das alljährliche Weihnachtskonzert statt - gestaltet vom Uthweiler Kapellenchor unter der Leitung von

Werner Krämer

|

|

Dem Kapellenchor gehören evangelische Sänger und Sängerinnen aus Thomasberg und Stieldorf an. Deshalb sei auch an dieser Stelle auf das Uthweiler Weihnachtskonzert aufmerksam gemacht, das seit vielen Jahren die Kapellenbesucher in der Weihnachtszeit erfreut.

|

|

Der Kirchenchor feierte sein Weihnachtsfest am 4. Dezember im Gemeindesaal der ev. Kirche in Stieldorf

siehe unter Berichte:

|

|

Herr Loesti übermittelte am 30.10.2025 nachstehenden Text zur Publizierung auf unserer Chorwebsite. Leider wurde die entsprechende Mail wegen eines Übermittlungssfehlers erst jetzt gelesen:

Eine besondere Ausgestaltung eines Gottesdienstes durch Mitwirkung von Chören oder Solisten erleben wir oft an Feiertagen, bei besonderen Ereignissen oder auch ganz unabhängig davon, wenn es sich seitens der Musizierenden so anbietet. Meistens verteilen sich solche Termine über das Kirchenjahr hinweg, manchmal ergibt sich aber auch unbeabsichtigt eine dichte Abfolge - so auch jetzt im November.

In den Gottesdiensten am 1. November in Birlinghoven und am 2. November in Oberpleis wird ein kleines Gesangsensemble mitwirken, das sich überwiegend aus Sängerinnen und Sängern eines nicht mehr existierenden Chors zusammensetzt und sich in etwas wechselnden Besetzungen ein- bis zweimal pro Jahr zu einem Projekt zusammenfindet. Auf dem Programm stehen diesmal Spirituals.

Am 9. November wird Dagmar Ziegner (Querflöte) mit Begleitung von Friedhelm Loesti zum Stieldorfer Gottesdienst Werke der Spätromantik beisteuern, nämlich die Vocalise von Sergej Rachmaninow und die Pavane von Gabriel Fauré.

Die Seven Hills Singers werden den Gottesdienst mit Gedenken der Verstorbenen am 15. November in Birlinghoven und den Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag am 23. November in Stieldorf ausgestalten, und zwar mit I have a dream von ABBA und einem Spiritual.

|

|

Am 31. Juli um 17.30 Uhr

besucht der Chor geführt den

Propsteigarten von St. Pankratius in Oberpleis

Nachstehende Fotos vermitteln einen Eindruck des Propsteigartens

|

|

|

|

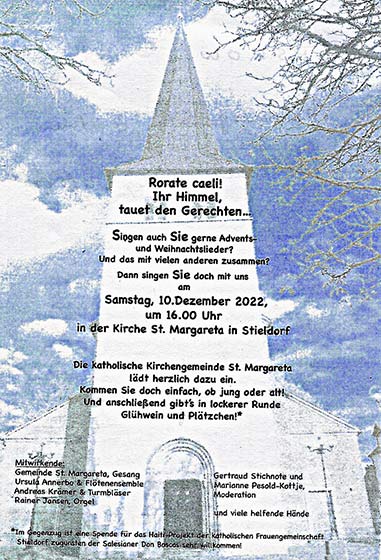

Am 10. Dezember 2022 ab 16.00 Uhr

findet in der Stieldorfer katholischen Pfarrkirche St. Margareta unter der Leitung des Organisten Dr. Reiner Jansen ein ökumenisches vorweihnachtliches Singen statt. Zum Mitmachen sind alle - jung und alt - sangesfreudigen Menschen.

Beteiligt an diesem adventliches Musikereignis ist der Flötenkreis der evangelischen Gemeinde in Stieldorf.

|

|

|

PRESSEMITTEILUNG

DER KATHOLISCHEN PFARRGEMEINDE ST. MARGARETA, KÖNIGSWINTER-STIELDORF

Gemeinde St. Margareta Stieldorf lädt ein zum Adventssingen

Rorate Caeli - Tauet Himmel den Gerechten. Seit Jahrhunderten erklingt in der Adventszeit dieser Ruf in den Kirchen. So auch am dritten Adventswochenende in der katholischen Kirche St. Margareta in Königswinter-Stieldorf. Die Gemeinde lädt alle sangesfreudigen Menschen - ob alt oder jung - zum gemeinsamen Singen altbekannter Advents-und Weihnachtslieder ein. Es handelt sich nicht um ein Konzert. Es wird auch kein Eintritt verlangt. Die Gemeinde singt für die Gemeinde und Gäste zur Ehre Gottes und Freude aller Mitsingenden.

Die Veranstaltung findet statt am

10. Dezember (3. Adventssamstag) um 16.00 Uhr.

Alle Lieder, die gesungen werden, stammen aus dem Gotteslob bzw. dem evangelischen Gesangbuch. Sie sind in ihrer Abfolge so geordnet, dass sie dem zeitlichen Ablauf des Geschehens um die Geburt Christi folgen und gleichsam einen liturgischen roten Faden weben. Verknüpft werden die Lieder durch besinnliche Texte. Am Ende der Veranstaltung sind alle „trockenen Kehlen" zu Glühwein und Plätzchen eingeladen.

Weitere Auskunft erteilen:

Marianne Pesold-Kottje, Mitglied des Pfarrgemeinderat der Kirche am Ölberg,

Tel. 02244 5740

und

Dr. Rainer Jansen, Organist

Tel. 0172 2410397

|

|

Rorate caeli -

Ihr Himmel, tauet den Gerechten...

Liebe Sängerinnen und Sänger, liebe Kinder,

herzlich willkommen zum Adventssingen in St. Margareta. Dies ist keine Konzertveranstaltung, sondern ein gemeinsames Singen und Musizieren der Gemeinde für die Gemeinde zur  Freude aller Mitsingenden! Alle Lieder stammen aus dem Gotteslob (GL). Die Auswahl folgt dem zeitlichen Ablauf des Geschehens um die Geburt Christi. Die „Ouvertüre" bildet das „Macht hoch die Tür". Danach der Ruf „Tauet Himmel" gefolgt von „Es kommt ein Schiff geladen". Sodann richtet sich der Blick auf den „hohen Himmel" und die „dornige Tiefe" bis zur Kunde von der Geburt Christi: „Es ist ein Ros' entsprungen". Dann kommen die Engel, Hirten und letztlich alle Gläubigen jubilierend hinzu. Gleichwohl muß jede/jeder Einzelne das unfaßbare Ereignis für sich selbst verarbeiten: „Ich steh an deiner Krippen hier"! Verknüpft werden die Lieder durch besinnliche Texte. Zum Finale erklingt dann das jubilierende „Tochter Zion" und schlägt damit den Bogen wieder zum Anfang, zum „Macht hoch die Tür"! („Stille Nacht" und „O du fröhliche" bleiben allerdings der Christmette vorbehalten.) Freude aller Mitsingenden! Alle Lieder stammen aus dem Gotteslob (GL). Die Auswahl folgt dem zeitlichen Ablauf des Geschehens um die Geburt Christi. Die „Ouvertüre" bildet das „Macht hoch die Tür". Danach der Ruf „Tauet Himmel" gefolgt von „Es kommt ein Schiff geladen". Sodann richtet sich der Blick auf den „hohen Himmel" und die „dornige Tiefe" bis zur Kunde von der Geburt Christi: „Es ist ein Ros' entsprungen". Dann kommen die Engel, Hirten und letztlich alle Gläubigen jubilierend hinzu. Gleichwohl muß jede/jeder Einzelne das unfaßbare Ereignis für sich selbst verarbeiten: „Ich steh an deiner Krippen hier"! Verknüpft werden die Lieder durch besinnliche Texte. Zum Finale erklingt dann das jubilierende „Tochter Zion" und schlägt damit den Bogen wieder zum Anfang, zum „Macht hoch die Tür"! („Stille Nacht" und „O du fröhliche" bleiben allerdings der Christmette vorbehalten.)

für das Projektteam

Rainer Jansen

|

Flötenensemble: Intrada

Turmbläser: Wachet auf, ruft uns die Stimme...

- GL 218, Macht hoch die Tür, die Tor macht weit... Gesang alle & Orgel & Bläser

- Begrüßung

GL 727, Tauet Himmel den Gerechten...

Gesang Solisten

- GL 236, Es kommt ein Schiff geladen...

Gesang alle & Flötenensemble & Orgel

- GL 237, Vom Himmel hoch, da komm ich her...

Gesang alle & Orgel & Bläse

- GL 224, Maria durch ein Dornwald ging...

Flöte solo (durch den Kirchraum gehend)

- GL 243, Es ist ein Ros entsprungen...

Gesang alle & Flötenensemble & Orgel

- “Allemande" (Hermann Schein) Turmbläser

- GL 250, Engel auf den Feldern singen...

Gesang alle & Orgel & Bläser

- GL 743, Kommet, ihr Hirten...

Gesang alle & Flötenensemble & Orgel

- GL 241, Nun freut euch, ihr Christen...

Gesang alle & Orgel & Bläser

- GL 256, Ich steh an deiner Krippe hier...

Gesang Solisten & Flöte

- GL 228, Tochter Zion...

Gesang alle & Orgel & Bläser

Turmbläser: „Bläserstück" (Hermann Schein)

|

|

|

|

|

Andreas Hammerschmidt (1611-1675)

Andreas Hammerschmidt stammte aus einer Sattlerfamilie, ansässig in Carthause nahe der obersächsischen Stadt Zwickau. 1626 gelangte die Familie nach Freiberg in Sachsen.Vermutlich erhielt Hammerschmidt seine musikalische Ausbildung bei Balthasar Springer (1608–1654 Domorganist in Freiberg), Christoph Demantius (Domkantor in Freiberg), Christoph Schreiber (1605–1639, Organist der Kirche St. Petri in Freiberg) oder Stephan Otto (Kantor in Schandau). Ende 1634 übernahm Hammerschmidt die Organistenstelle von Balthasar Springer an St. Petri in Freiberg. Als Freiberger Organist erhielt er 1637 das Bürgerrecht der Stadt. Rund 100 Jahre später baute Gottfried Silbermann in St. Petri seine weltweit  bekannte (Silbermann-)Orgel ein, die u. a. als größtes zweimanualiges Kircheninstrument gilt. bekannte (Silbermann-)Orgel ein, die u. a. als größtes zweimanualiges Kircheninstrument gilt.

Doch zurück zu Hammerschmidt: 1639 übernahm er von dem vorstorbenen Christoph Schreiber, der inzwischen in Zwickau wirkte, dessen Organistenposition an der dortigen St. Johannis-Kirche. Er übte dieses musikalische Amt bis zu seinem Tode 1675 aus. Hammerschmidt läßt sich einordnen in die Gruppe evangelischer Kirchenkomponisten wie Heinrich Schütz oder Johann Sebastian Bach, ohne jedoch deren Wirkmächtigkeit zu erreichen. Noch heute wird sein Lied Freuet euch, ihr Christen alle (Text: Christian Keitmann, EG 34) gern gesungen.

Diese weihnachtliche Musik könnte ein willkommener Anlaß zum Zusammenfinden und gegenseitigem Kennenlernen der Sänger der evangelischen Großgemeinde im Siebengebirge sein. Alle, die Freude am Singen haben, sind herzlich zum Mitmachen als Projektsänger eingeladen. Sie würden unseren Chor nachhaltig für die AufführungIhr lieben Hirten, fürchtet euch nicht verstärken und den musikalischen Vortrag zu einem besonderen Erlebnis nicht nur für die Gemeinde, sondern auch für die beteiligten Sänger werden lassen.

Probenzeit: donnerstags von 20.00-21.40 Uhr im Gemeindehaus Stieldorf.

|

|

Chorprobe mit Geburtstagsfeier am 4. August 2022

Corona verlangt von uns Chorsängern einiges an Diszi Corona verlangt von uns Chorsängern einiges an Diszi plin: genereller Maskenzwang beim Singen plin: genereller Maskenzwang beim Singen . Das macht das musikalische Einüben nicht leicht. . Das macht das musikalische Einüben nicht leicht.

Um so angenehmer gestaltete sich der Probenabend am 4. August. Witha Dieball feierte als letzte nach Christa Gesell und Elfi Klein ihren Geburtstag und lud zu einem kühlen Umtrunk mit selbstgebackenen Happen ein. Wie fröhlich es dabei zuging, sollen ein ige Fotos illustrieren. Sie zeigen beispielhaft, daß es auch (fast) ohn ige Fotos illustrieren. Sie zeigen beispielhaft, daß es auch (fast) ohn e Maske funktioniert. e Maske funktioniert.

Hoffen wir darauf, daß wir möglichst rasch wieder zur Normalität zurückkehren werden.

|

|

Chorausflug am 9. Juni 2022

Am Donnerstag, dem 9. Juni, war es wieder soweit: Statt der abendlichen Chorprobe unternahm der Chor seinen alljährlichen Ausflug. Das Hauptziel war der Besuch des Königswinterer  Siebengebirgsmuseums Siebengebirgsmuseums  mit Führung. Hier gab es viel Interessantes zu sehen und noch mehr zu hören. Alle waren von dem Museumsbesuch begeistert. Die kulturelle Visite fand danach einen schönen Abschluß in einem Eiscafé. Leider war die Teilnehmerzahl stark reduziert: Der Chorleiter war erkrankt (der Chor wünscht ihm gute Genesung), zwei Sänger mußten ihre Teilnahme absagen, sie waren positiv auf Corona getestet worden. mit Führung. Hier gab es viel Interessantes zu sehen und noch mehr zu hören. Alle waren von dem Museumsbesuch begeistert. Die kulturelle Visite fand danach einen schönen Abschluß in einem Eiscafé. Leider war die Teilnehmerzahl stark reduziert: Der Chorleiter war erkrankt (der Chor wünscht ihm gute Genesung), zwei Sänger mußten ihre Teilnahme absagen, sie waren positiv auf Corona getestet worden.

Im Nachgang schrieb Bernadette Olbrecht, daß der Eisdielenbesuch nicht das Ende des Ausflugs darstellte. Einige Unentwegte bummelten noch durch die Fußgängerzone und fanden sich zusammen zu einem fröhlichen Plausch bei Margret Kutsche.

|

|

Die Weihnachtsgeschichte nach Max Drischner

(nach Lukas 2)

Die Weihnachtsgeschichte hebt an mit einem Vorspiel [1], gefolgt vom Chor [2]. Der Evangelist beginnt mit dem Lukastext [3], wiederum gefolgt vom Chor [4]. Dann setzt der Evangelist fort mit der Weihnachtsgeschichte [5]. Es folgen Chor [6] und Evangelist [7]. Der Chor beschließt den ersten Teil der Weihnachtsgeschichte mit Ehre sei Gott in der Höhe,… [8].

Nach einem Orgelzwischenspiel [9] folgen Chor [10] und Evangelist [11], der zum Chorsatz Lasset uns nun gehen gen Bethlehem überleitet [12]. Der Chor setzt dann fort mit Ich hab nur ein wenig von weitem geguckt… [13]. Danach singt der Evangelist den vorletzten Teil „seiner“ Weihnachtsgeschichte [14], wiederum gefolgt vom Chor [15].

Die Weihnachtsgeschichte nach dem biblischen Text wird dann vom Evangelisten abgeschlossen [16]. Der Chorsatz Alle die Schönheit Himmels und der Erden [17] schließt die eigentliche Weihnachtsgeschichte ab; doch der Schluß gipfelt im Gebet des Herrn Vater unser nach der Melodie von Michael Prätorius [18].

Zur Aufführung des vierstimmigen Chorsatzes hat Max Drischner genaue „Regieanweisungen“ formuliert:

Der Geistliche bleibe während der ganzen Feier am Altar. Der Chor nimmt vor den Altarstufen Aufstellung. Die Chorsänger tragen Kerzen in den Händen. Zur Begleitung verwende man ein Harmonium, das vor dem Chor aufgestellt wird. Der Chorleiter dirigiere, womöglich selbst die Begleitung spielend, so unauffällig wie möglich. Das Evangelium kann, wie es bei vielen bisherigen Aufführungen geschah, auch von mehreren Stimmen unisono gesungen werden. Die Rezitative sind frei und dem Text entsprechend vorzutragen. Bei Einschnitten im Text nicht zu kurze Pausen machen. Bei der Begleitung spiele man die Basslinie gebunden, die Harmonien, wie es der Text erfordert, bald gebunden, bald aufgelockert. Steht ein mehrstimmiger Chor nicht zur Verfügung, können die Lieder einstimmig gesungen werden. Die Chorsätze werden in diesem Fall als Begleitung gespielt. - Wird die Weihnachtsgeschichte nicht im Rahmen eines Gottesdienstes gesungen, so ist vor dem Vaterunser eine Pause einzulegen. (Zitiert nach der Einleitung der Partitur Die Weihnachtsgeschichte Edition Schultheiß, Verlag Thomi-Berg, Planegg bei München, CLS 164).

Als Originaltonart war die Weihnachtsgeschichte in G-Dur unter Berücksichtigung der Tatsache gesetzt, daß in Brieg wegen der Kriegszeit nur ein Frauenchor zur Verfügung stand. Später wurde dann, um die Aufführmöglichkeiten zu vergrößern, die Komposition um einen ganzen Ton nach F-Dur transponiert. Damit ließen sich auch Männerstimmen einsetzen.

(Der Text stützt sich auf Angaben in Wikepedia und eine Lebensbeschreibung über Max Drischner)

Max Drischner

Max Drischner wurde 1891 im schlesischen Prieborn geboren und starb – fern seiner schlesischen Heimat – 1971 in Goslar. Mit 19 Jahren begann er das theologische Studium in Leipzig und in Breslau. Nach sieben Semestern brach er das geistliche Studium ab und wandte sich der Musik zu. Zuerst in Berlin bei Wanda Landowska, danach bei ![m_drischner[1] m_drischner[1]](../assets/images/m_drischner-1-.jpg) Prof, Paul Hielscher in der Brieger Nikolaikirche. Prof, Paul Hielscher in der Brieger Nikolaikirche.

Von 1924 bis zu seiner Flucht (Ausweisung durch Polen) 1946 war er Kirchenmusikdirektor und Kantor in Brieg an der berühmten Engler-Orgel (als Herr Kirchenmusikdirektor ließ er sich bis zu seinem Tode gern anreden). Nach Flucht und Vertreibung waren seine Zwischenstationen Erfurt und Herrenberg (Baden-Württemberg). Dann verlegte er seinen Lebensmittelpunkt nach Goslar im Harz. Die Stadt Goslar verlieh ihm 1956 als erstem Bürger den städtischen Kulturpreis.

Längere Reisen führten ihn nach Norwegen; zahlreiche norwegische Komponisten standen brieflich in Kontakt mit Drischner bis zu dessen Tod.

Albert Schweitzer hatte großen Einfluß auf Drischners Werdegang. So wurde auf seine Empfehlung die Engler- Orgel in Brieg nicht auf ein elektrisches Gebläse umgestellt, sondern es blieb bei der Restaurierung der herkömmlichen Technik. Die persönlichen Beziehungen zwischen Max Drischner und Albert Schweitzer gingen so weit, daß Helene Schweitzer, die Gattin des „Urwaldoktors“, die Patentante von Drischners einziger Tochter Katharina wurde.

Drischners Musik besticht durch ihre Schlichtheit, die so gar nicht dem kompositorischen Zeitgeist entsprach. Er komponierte für den eigenen Gebrauch wie auch für den einfachen „normalen“ Kirchenmusiker.

Den Ersten Weltkrieg erlebte er als Freiwilliger im Sanitätsdienst. Er wurde verwundet und verlor ein Fingerglied der rechten Hand; das beeinträchtigte sein Orgelspiel stark. Später kam ein Beinleiden hinzu, das ihm das Pedalspiel unmöglich machte.

Bereits zu Beginn seiner Kantorenarbeit in Brieg gründete er einen kirchlichen Jugendchor – etwas Ungewöhnliches in damaliger Zeit! Bereits 1924/25 trat der Chor 133 Mal auf. Unmittelbar vor Drischners Flucht löste sich der Chor auf; gleichwohl hielt eine Reihe von Sängern Kontakt zu ihm bis zu seinem Tode.

Ungewöhnlich an Drischner ist – damals unüblich-, daß er enge Kontakte zur katholischen Kirche pflegte. Dieser ökumenische Geist trug Früchte, denn er fand, nachdem er nach Goslar übersiedelt war, eine neue Wirkungsstätte an der Treutmann-Orgel (von 1737) im Kloster Grauhof. Dieses Kloster geht auf eine Stiftung Kaiser Konrads II. im Jahre 1025 auf dem Georgenberg am Rande Goslars zurück. Mit den Franziskanern vom Grauhof wurde eine Vielzahl von Orgelmusiken veranstaltet.

Auf dem Friedhof Lautenthal fand Drischner seine irdische Ruhestätte; nicht unerwähnt soll bleiben, daß die Trauerfeier in der Klosterkirche Grauhof stattfand.

Zusammenfassung

Am 14. Januar 1951, dem Geburtstag des mit Max Drischner sehr verbundenen Albert Schweitzers, formulierte der schlesische Komponist und Kirchenmusiker an der Nikolaikirche in Brieg seine Erinnerungen an die Entstehung seiner Ostergeschichte nach den Evangelien in einem Nachwort in der Chorpartitur.

Zunächst dachte Drischner nicht an eine Aufführung wegen der drohenden Kriegsgefahren, die auch vor Schlesien nicht haltmachten. Für Drischner grenzte es an ein Wunder, daß seine Osterkomposition gleichwohl Ostern 1945 in der katholischen Waisenhauskirche und zeitgleich auch in der evangelischen Kirche in Bad Altheide, Kr. Glatz, gesungen werden konnte. Danach wurde die Ostergeschichte auf Veranlassung von Superintendent Loheyde am 29. April 1945 vom Glatzer Kirchenchor in der bis auf den letzten Platz gefüllten evangelischen Kirche in Glatz aufgeführt. Superintendent Loheyde nahm an der Aufführung nicht teil; er war auf dem Weg nach Westen mit der Kirchenkasse, um sie vor dem drohenden Einmarsch der Roten Armee zu sichern. Bei seiner Rückkehr nach Glatz fand er den Tod.

Es folgte darauf die Flucht vor den Sowjets, jedoch kehrten die Flüchtlinge bald nach Kriegsende in ihre zerstörte Heimat zurück. Das musikalische Leben blühte alsbald in einem Chörlein, wie es Drischner formuliert, bestehend aus Protestanten, Altlutheranern und Katholiken, wieder auf. Die Weihnachtsgeschichte wurde Weihnachten 1945 zweimal in der katholischen Bergkapelle in Siebenhufen und einmal in der evangelischen Kirche in Prieborn gesungen; die Ostergeschichte erfreute Ostern 1946 in beiden Kirchen die Gemeinden. Obwohl die polnische Miliz den Chor bereits z u Beginn 1946 verbot, übten die Chormitglieder mit Emphase zu Hause, und so konnte die Ostgeschichte gleichwohl aufgeführt werden. u Beginn 1946 verbot, übten die Chormitglieder mit Emphase zu Hause, und so konnte die Ostgeschichte gleichwohl aufgeführt werden.

In idealer Weise wurde in dieser äußerst schwierigen und gefahrträchtigen unmittelbaren Nachkriegszeit die Ökumene praktiziert. Drischner musizierte in der katholischen Bergkapelle Siebenhufen bei 28 Orgelfeierstunden, die Messe zelebrierte der befreundete Pater Weigt. Dabei durfte Drischner zuletzt nicht einmal organisatorische Fragen mit dem Pater absprechen. Denn Zusammenkünfte jeder Art waren verboten. Eine Verständigung erfolgte über einen Zettelaustausch zwischen Chorempore und Sakristei. Für den Organisten Drischner und dem Pater war es von großer Bedeutung, den gequälten und daher mutlosen Gemeindemitgliedern mit den Orgelfeierstunden Mut und Tröstung zu geben. Das Nachwort beschließt Drischner fünf Jahre nach den Fluchtereignissen mit folgenden Worten: Am Sonntag, den 27. Oktober 1946 fand die letzte dieser Orgelfeierstunden statt, wenige Tage vor unserer Vertreibung. Als wir nachher den Kirchberg hinabstiegen, fegte der erste Schneesturm über das Land.

|

|

Evangelische Kirchengemeinde Siebengebirge

Am 1. Januar 2022 haben sich die bisher selbständigen Kirchengemeinden Bad Honnef-Ägidienberg, Ittenbach, Oberpleis und Stieldorf-Birlinghoven zur Evangelischen Kirchengemeinde Siebengebirge, kurz Ekisi, vereinigt.

|

|

|

Länger als 2 Jahre dauert nunmehr die Corona-”Seuche” an. Das Geschehen erweist sich zunehmend als problematisch und frustrierend. Das nachstehende Foto zeigt, wie Chorproben derzeit aussehen: Wir singen mit Maske, und man fragt sich - not amused - wie lange dieser “Spaß” noch andauern wird.

Gemeindesaal Stieldorf; Foto vom 3. Februar 2022

|

|

Der Kirchenchor nimmt am 17. Juni 2021 die Proben wieder auf

Der 17. Juni 2021 war für den Chor ein besonderer Tag: Erstmals nach eineinviertel Jahren traf er sich in Birlinghovener Gemeindehaus wieder zum Singen. Die Stimmen waren zwar noch ein wenig eingerostet, doch hatte sich unser Chorleiter Friedhelm Loesti entsprechend vorbereitet und als Repertoire einige leichte Kanons ausgesucht. Die Probe funktionierte überraschend gut.

Als Abschluß der Probe hatte sich unsere langjährige Sängerin, Reiseleiterin und letztlich "Mädchen für alles" - Ursula Blondiau - eine besondere Attraktion ausgedacht und einen Eiswagen geordert; jeder hatte freie Auswahl an der Eistheke. Ursula feierte auf diese Weise ihren 75. Geburtstag nach. Zugleich ließ sie den Chor wissen, daß es ihre letzte Gesangsprobe war. Sie wird künftig nicht mehr dabei sein. Der Chor war über diese Nachricht schockiert. Die Enttäuschung steigerte sich, als auch Dorothea Hofenbitzer mitteilte, sie werde aus persönlichen Gründen ab sofort den Chor ebenfalls verlassen und nicht mehr am Singen teilnehmen.

Mehr als unseren Sängerinnen einen tiefen Dank für ihr vieljähriges Wirken im Chor auszusprechen, war unmöglich. Doch der Dank kam aus tiefen Herzen.

Problematisch wird sein, wie dieser Verlust von zwei tüchtigen Sängerinnen künftig zu kompensieren ist; leicht wird es nicht werden.

|

|

5. September 2019 - ab 15.00 Uhr: Chorausflug

(Zum Bericht: hier anklicken)

Führung durch die Burg Lede in Bonn-Vilich

An der Burg Lede 1, 53225 Bonn

Am Ortsausgang von Bonn-Vilich liegt die auf das frühe 13. Jahrhundert zurückgehende Wasserburg Lede als typisches Beispiel einer rheinischen Niederungsburg. Noch heute erhalten sind Teile des ehemaligen romanischen Wohnturms mit Kuppelfenstern. Eine steinerne dreibogige Brücke führt auf das Burghaus zu, das ringsherum von einem Burggraben umgeben ist.

Im 14. Jahrhundert wurde sie Stammsitz des Ritters Johann Schilling von Vilich, der 1361 dem Kölner Erzbischof Wilhelm von Gennep Weingüter zu Ahrweiler im Gegenzug für dessen großzügige Unterstützung zum Unterhalt der Burg überließ. In dieser Zeit wurde der ursprünglich viereckige Bau, der frühere Wohnturm, zu einer dreiflügligen Anlage umgebaut, die bis ins 20. Jahrhundert zahlreiche Umbauten und Ergänzungen erfahren hat.

Im Bereich eines alten Rhein- bzw. Siegarmes in sumpfigem Gelände errichtet, das im Rheinland häufig die Bezeichnung „in der La(a)ch“ trägt, wird die Lage des Anwesens 1415 noch mit „unses huis in der Lach“ bezeichnet. Den heutigen Namen Burg Lede erhielt sie erst 1907. Im Niederdeutschen wird mit „Lehde“ eine Niederung oder ein Tal bezeichnet.

Im Truchsessischen Krieg (1583- 1588) und den Wirren des Dreißigjährigen Krieges wurde die Burg zerstört und blieb als Ruine zurück, die erst im 17. Jahrhundert durch ein integriertes Fachwerkhaus wieder bewohnbar gemacht wurde. 1716 erwarb der Stift Vilich den wiederaufgebauten Burgkomplex, der zeitweilig auch Schneckenburg genannt wurde, da sich im Park ein schneckenartig gewundenes Gartenhäusschen, ähnlich wie im Park von Schloss Augustusburg in Brühl, befunden haben soll.

Nach zahlreichen Besitzerwechseln übernahm 1904 der Direktor der Dillinger Hüttenwerke Otto Weinlig (1867-1932) die Schneckenburg, um sie unter der Leitung des Berliner Architekten Prof. W. Franz in historistischer Manier instand zu setzen und zu erweitern. Er verband die alten, mächtigen Natursteinmauern mit in Fachwerk ausgeführten neuen Bauteilen. Hinzu kam ein sog. Kutscherhaus an der Straße.

(Der Text ist der Internetseite www.burglede.de/ueber-die-burg/ entnommen.)

Nach der Führung findet ab ca. 17.30 Uhr ein gemütliches Beisammensein im Stroofhaus-Keller statt.

|

|